自然環境部 海域担当チーム

武田 史絵

今年の夏は記録的な暑さでしたが、秋はあっという間に深まり、朝夕の冷え込みに冬の気配さえ感じられるようになってきました。

近年、海水温の上昇等の影響を受け、北海道の海を代表する水産資源であるサケやコンブなどの水揚げが大幅に減少しつつあります (今年はここ数年と比較してサンマやイカが久しぶりに豊漁のようですが…)。一方、ブリやフグなどの暖流性の魚が北上して水揚げも大幅に増加しつつあり、北海道でも新たな漁獲対象として注目されるようになってきました。

そんな中、南の海に生息するイセエビの稚エビが函館の海で確認されたという報告1)には驚かされました。また、宮城県南三陸町では近年イセエビ漁が活発化しており、今年度の水揚げ量は昨年の6倍以上となる約1300キロに達したようです。地元では初の生息調査が開始され、今後の定着に注目が高まっています2) 。

イセエビが北海道に定着できるかどうかは、寒い冬を越せるかにかかってきます。海の環境変化とともに、コンブやイセエビといった主要漁業対象生物の分布状況が変化してしまうことは、今後のわたしたちの暮らしのあり方にも直結する問題であり、今後は環境変化に柔軟に向き合っていくことが大切だと思っています。

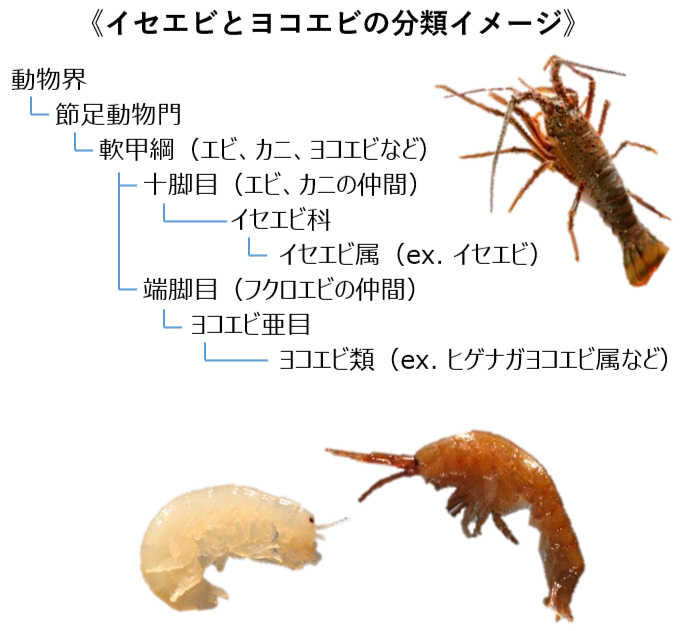

ちなみにイセエビは『甲殻類』の仲間であり、南の海では主に岩場にすみついています。名前に「エビ」がついていますが、実は「カニ」に近い種類です。

一方、北海道にはイセエビよりずっと小さいヨコエビ類が藻場に数多くすみついています。プランクトンや有機物の破片を食べ、自らは魚類などの餌になっており、海域生態系における食物連鎖の基盤を支えています。

岩場で暮らしながら夜に活発に動き回るイセエビ、藻場のすき間でひっそりと暮らすヨコエビ類、両者の呼び名にはともに「エビ」がついていますが、その姿や暮らしぶりは大きく異なります。それぞれの生態的な特徴を深く理解することで、近年の海の環境変化をより身近に実感できるかもしれませんね。

藻場に生息するヨコエビ類の例

(左:ヒョットコヨコエビ属、右:ヒゲナガヨコエビ属)

【参考資料】

1) 東京海洋大学・北海道立総合研究機構・水産研究・教育機構(2023) .北海道沿岸に流れ着いた稚イセエビを形態学および遺伝学的に同定.

https://www.hro.or.jp/upload/54544/press250820_fisheries.pdf

2) TBS NEWS DIG(2025年9月9日).三陸の海でイセエビ豊漁「去年の6倍以上1300キロ」海水温の上昇要因か 初の成育調査に密着 宮城・南三陸町.

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2158905?page=2