北海道で大量に発生したオオズワイガニについて調べてみました

株式会社エコニクス 自然環境部

海域担当チーム 筒井 浩之

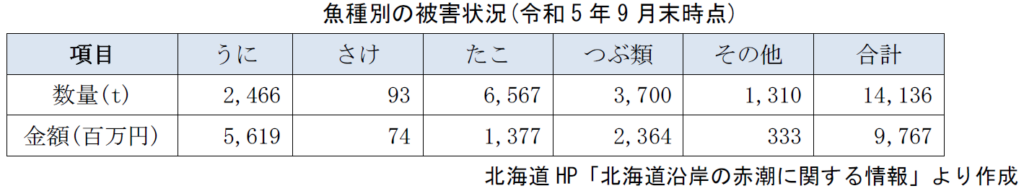

令和3年9月に北海道の太平洋沿岸で発生した大規模な赤潮により、多くの水産生物が被害を受けました。北海道の発表では、赤潮発生から2年が経過した令和5年9月での被害額は9,767百万円となっており、被害が甚大だったことがわかります。

ある漁業協同組合で聞いた話では、現在でも漁獲量は赤潮発生以前の水準には遠く及ばないものもあるとのことでした。

このように、赤潮により大きく資源量を減らした水産生物が多いなか、大きく資源量を増やした水産生物がいます。それがオオズワイガニというカニで、個人的には美味しくて価格も手ごろなカニという存在で、時々、我が家の食卓に並びます。とは言え、ニュースなどで大きく取り上げられるまで、オオズワイガニという名前も知らず、初めて見たときは、「小ぶりな安いズワイガニ」と思って購入したことを覚えています。

オオズワイガニがニュースなどで取り上げられたのは令和5年春頃だったように記憶しています。最初の頃は、刺し網などに大量にかかるため網から外すのが大変で、さらに網が噛み切られてしまうため、厄介者として報道されていました。今では、赤潮で漁獲が減少してしまった分を補う、救世主のような存在になっているところもあるようです。また、最近では、札幌のスーパーマーケットの鮮魚コーナーでも頻繁に見かけるようになり、個人的にはうれしく思っています。

オオズワイガニは、高級ガニで知られているズワイガニやベニズワイガニと同じ、ズワイガニ属の1種で、東部ベーリング海、アリューシャン列島、アラスカ湾から北米オレゴン沖、カムチャッカ半島西岸に分布し、北海道周辺では太平洋沿岸や北見沖にも生息しています。今回の大量発生以前も、刺し網などで混獲されていたようですが、漁獲量は多くありませんでした。そのため、あまり見かける機会がなかったようです。

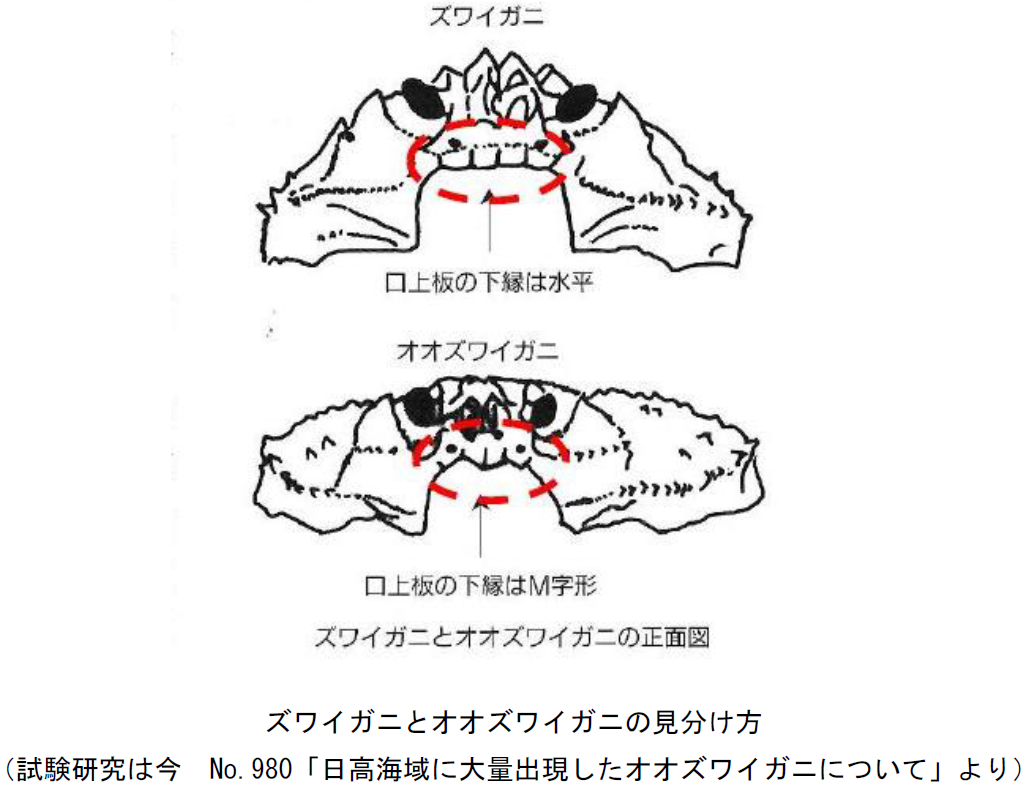

オオズワイガニはズワイガニととてもよく似ていますが、口の形で見分けることができるようです。口上板の下縁が水平なものはズワイガニ、M字型がオオズワイガニだそうです。

最後に、オオズワイガニのように資源量を増やした種がある一方で、未だあまり回復できていないものも多いと聞きます。弊社も資源の回復に向け、お役に立てることがあれば、積極的にお手伝いしたと考えております。

<参考資料>

北海道HP「北海道沿岸の赤潮に関する情報」

(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/sky/akashio_info.html)

北海道立総合研究機構:試験研究は今 No.980「日高海域に大量出現したオオズワイガニについて」

(https://www.hro.or.jp/upload/41609/ima980.pdf)